Kaum hatten die Nationalsozialisten 1933 die Macht ergriffen, machten

sie sich daran, die jüdischen

Ärztinnen und Ärzte aus ihren Stellungen und Ämtern zu drängen – mit bereitwilliger Unterstützung der ärztlichen Standesorganisationen. Zunehmende Schikanen bis hin zum Approbationsentzug 1938 zwangen viele jüdische Ärztinnen und Ärzte in die Emigration. Die Mehrheit der im Land Verbliebenen fiel dem Holocaust zum Opfer.

von Thomas Gerst

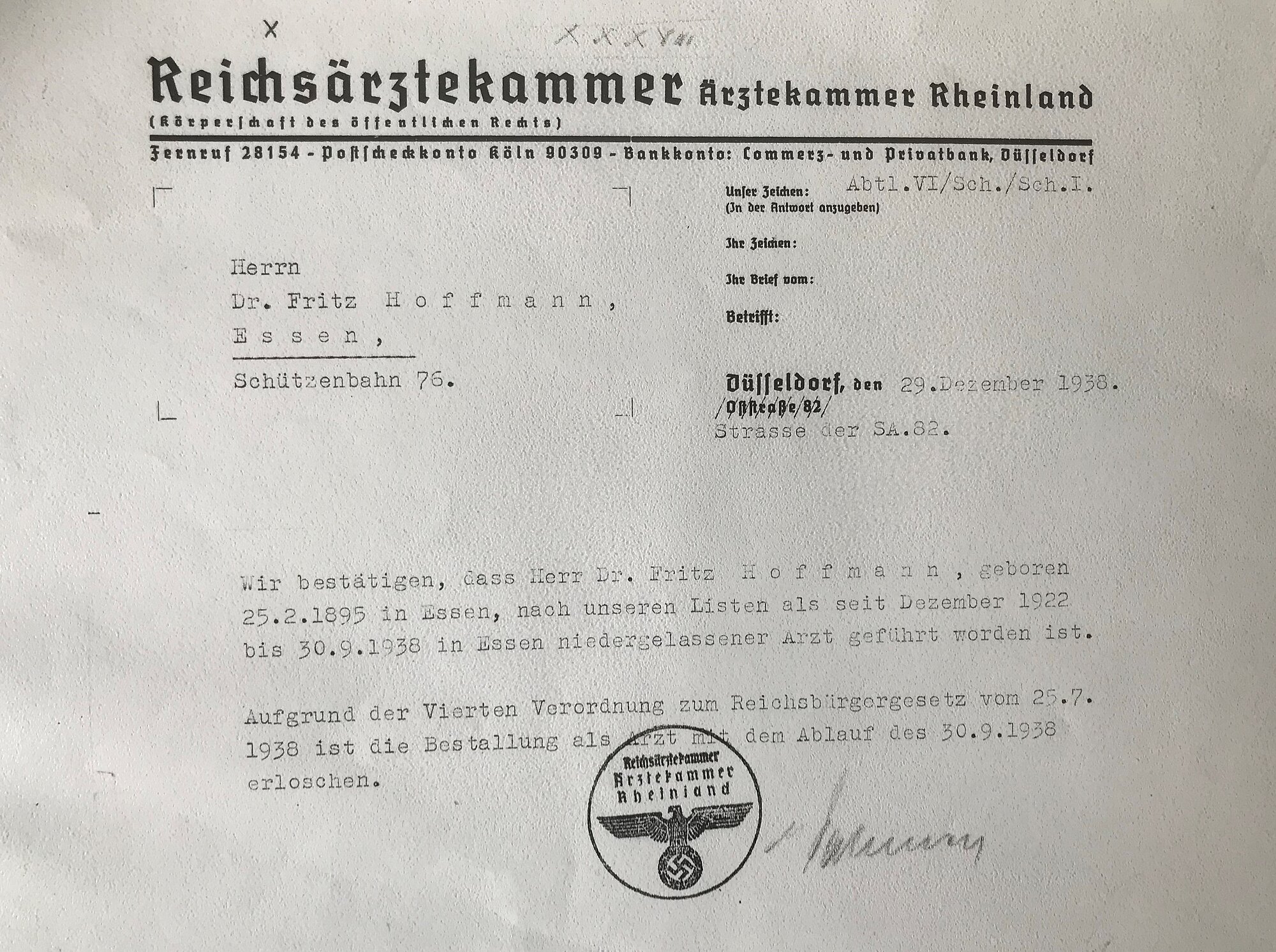

Kurz und knapp war der Text, mit dem vor 85 Jahren das Ende der beruflichen Existenz jüdischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verordnet wurde. „Bestallungen (Approbationen) jüdischer Ärzte erlöschen am 30. September 1938“, hieß es in § 1 der 4. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. Juli 1938. Der verordnete Approbationsentzug für die noch in Deutschland verbliebenen rund 3.000 jüdischen Ärzte stand am Ende einer Kette repressiver Maßnahmen, mit denen ihnen das NS-Regime seit der Machtübernahme 1933 die Berufsausübung erschwerte oder unmöglich machte. So etwa auch dem Kinderarzt Dr. Karl Leven, der sich 1931 in seiner Heimatstadt Düren als Kinderarzt niedergelassen hatte. Im Zusammenhang mit dem inszenierten reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte am 1. April 1933 war Leven von SA-Angehörigen in seiner Wohnung überfallen worden. Im Jahr darauf wurde ihm die Kassenzulassung entzogen. Nach dem Erlöschen seiner Approbation 1938 wurde wenig später in der Pogromnacht Levens Praxiseinrichtung zerschlagen und verbrannt. Der Vernichtung der beruflichen Existenz folgte wenige Jahre später die der physischen. Leven wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern nach der Deportation am 15. Juni 1942 im Vernichtungslager Sobibor getötet.

Karl Leven ist einer von neun jüdischen Ärztinnen und Ärzten aus dem Kammergebiet Nordrhein, deren Lebenswege nunmehr in der Ausstellung „Fegt alle hinweg ...“ dargestellt werden. Auch sie gehörten zu denjenigen, gegen die der Vorsitzende des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes und spätere Reichsärzteführer Gerhard Wagner im März 1933 mit seinem Aufruf „Fegt alle hinweg, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen wollen!“ hetzte. Die Ausstellung, konzipiert als Wanderausstellung und entstanden im Jahr 2008 anlässlich des 70. Jahrestags des Approbationsentzugs für jüdische Ärzte, war bereits in einer Reihe deutscher Städte zu sehen – so auch im Jahr 2018 im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf. Viele Besucher und ehrenamtliche Mandatsträger waren von der Präsentation damals sehr beeindruckt. So entstand die Idee, die Ausstellung um Biografien jüdischer Ärzte aus dem Kammergebiet Nordrhein zu erweitern. Ab dem 15. Mai 2023 wird die so ergänzte Ausstellung anlässlich des 127. Deutschen Ärztetages in der Alten Synagoge in Essen gezeigt. Dort wird sie bis Mitte Juni 2023 und im September noch einmal im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf zu sehen sein.

Mühsamer Neubeginn im Exil

Es sind die Einzelschicksale, die das in den Jahren nach 1933 an den jüdischen Ärztinnen und Ärzten begangene Unrecht eindrücklich vermitteln. Das gilt auch für den Lebensweg des 1885 in Bonn geborenen Arztes Dr. Arthur Samuel. Als Oberarzt hatte er am Ersten Weltkrieg teilgenommen, war in dessen Verlauf mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse. Er ließ sich als praktischer Arzt in Bonn nieder und musste in den Jahren nach 1933 erleben, wie ihm nach und nach die Grundlagen seiner wirtschaftlichen Existenz entzogen wurden. 1938 machte der Verlust der Approbation auch den Weiterbetrieb der noch verbliebenen Privatpraxis unmöglich und Samuel bereitete die Emigration aus Deutschland vor. Nach zwei vorübergehenden Festnahmen gelang ihm im Frühjahr 1939 zusammen mit seiner Familie noch rechtzeitig vor Kriegsausbruch die Flucht über die Niederlande in die USA. Wie für andere jüdische Ärztinnen und Ärzte war es auch für Samuel ein mühsamer Neubeginn im Exil. Sprachkenntnisse mussten erworben, medizinische Examina erneut abgelegt werden. Mit der Eröffnung einer Praxis im Norden von Manhattan/New York gelang ihm 1942 der Neubeginn. Er starb 1974 im Alter von 89 Jahren in Seattle.

Wiedergutmachung für wen?

Die Lebenswege jüdischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland in der NS-Zeit wurden in der jüngeren Vergangenheit – nach längerem Stillschweigen in der Nachkriegszeit – vielfach erforscht. Über die eher abstrakten Zahlenangaben hinaus wird in den individuellen Schicksalen das Grauen jener Jahre konkreter fassbar. Nicht zuletzt aus der Ärzteschaft selbst sind vielerorts Initiativen zu verzeichnen, die Biografien jüdischer Ärzte insbesondere in der NS-Zeit und, sofern sie rechtzeitig die Gelegenheit zur Flucht aus Deutschland nutzten, im Exil zu erkunden. Mittlerweile liegen aus vielen deutschen Städten entsprechende Veröffentlichungen vor.

Bisher nur ansatzweise untersucht wurde, wie mit den überlebenden jüdischen Ärztinnen und Ärzten im Zuge der von den Siegermächten angeordneten Wiedergutmachung in Nachkriegsdeutschland umgegangen wurde. Wie sah die Entschädigungspraxis der damit befassten Ämter aus? Den meisten jüdischen Ärzten war wenig bis gar nichts von ihren Besitztümern auf dem Weg ins Exil geblieben. Eigentum war ihnen auf dem „Rechtswege“ auf behördliche Anordnung entwendet worden, oder sie hatten ihren Besitz gezwungenermaßen weit unter Wert verkaufen müssen. Ein entsprechender Nachweis wird für die Betroffenen sicher nicht immer leicht gewesen sein, insbesondere auch in Bezug auf entgangene Einkünfte nach Entlassung oder Verbot der Berufsausübung. Die Auswertung diesbezüglicher Aktenüberlieferungen in den öffentlichen Archiven könnte Aufschluss darüber geben, inwieweit sich die zuständigen Behörden in der Nachkriegszeit bemühten, den Auftrag zur Wiedergutmachung erlittenen Unrechts bereitwillig umzusetzen, oder aber in der Praxis eher danach strebten, den vorgebrachten Entschädigungsansprüchen möglichst restriktiv zu begegnen und so dem einmal begangenen Unrecht ein Weiteres hinzuzufügen.

Angesichts der bewegenden Einzelschicksale sollte man auch die Profiteure der Ausgrenzung „nicht-arischer“ Ärztinnen und Ärzte nicht aus dem Blick verlieren. Mit der Umsetzung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und der Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen wurden seit April 1933 viele Stellen für diejenigen „arischen“ Ärzte frei, die sich zuvor vergeblich um eine Festanstellung oder Kassenarztpraxis bemüht hatten. Bei der Neuvergabe von Kassenarztsitzen sollten – neben „arischen“ Weltkriegsteilnehmern – Mitglieder der NSDAP, SS, SA oder des Stahlhelms bevorzugt werden, sofern sie der Organisation bereits vor dem 30. Januar 1933 angehört hatten. Zu Beginn des Jahres 1933 war der Anteil jüdischer Ärztinnen und Ärzte an der Gesamtärzteschaft (schätzungsweise 8.000 bis 9.000 von rund 52.500) mit rund 16 Prozent relativ hoch gewesen, wobei der Anteil in den Großstädten deutlich darüber lag.

Willfährige Erfüllungsgehilfen

Bereits bis Frühjahr 1934 war rund 1.700 jüdischen Ärztinnen und Ärzten die Kassenzulassung entzogen worden, wobei sich die ärztliche Selbstverwaltung mit einer resoluten Umsetzung der Verordnung über den Entzug der Kassenzulassung hervortat. In einer Vielzahl von Fällen erkannte das Reichsarbeitsministerium Beschwerden jüdischer Ärzte gegen den Entzug der Kassenzulassung durch die Kassenärztliche Vereinigung als berechtigt an. Dabei ging es vor allem um die Anerkennung eines Frontkämpfereinsatzes oder einer Tätigkeit in einem Seuchenlazarett im Verlauf des Ersten Weltkriegs; erbrachten jüdische Ärzte einen entsprechenden Nachweis, konnten sie zunächst ihre kassenärztliche Praxis behalten. In rascher Abfolge von Einzelbestimmungen wurde die Ausgrenzung jüdischer Ärzte jedoch bis hin zum Approbationsentzug 1938 forciert. Bereits zum September 1933 trafen der Hartmannbund und der Verband privater Krankenversicherer eine Vereinbarung, nach der jüdische Ärzte weitestgehend von der Abrechnung über Privatversicherer ausgeschlossen waren. Im Mai 1934 wurde auch denjenigen Ärzten die Kassenpraxis entzogen, die mit „nichtarischen“ Partnern verheiratet waren. Auch entfiel die Frontkämpferbestimmung, die vielen jüdischen Ärzten noch den Weiterbetrieb ihrer Kassenarztpraxis ermöglicht hatte. Nach der Reichsärzteordnung von 1935 konnten Juden de facto keine Approbation mehr erhalten. In der Folge wurden die Arbeitsmöglichkeiten der noch tätigen jüdischen Ärztinnen und Ärzte immer weiter beschränkt – sei es durch Ausschluss von noch bestehenden Versorgungsverträgen (etwa Ersatzkassen, Fürsorge) oder aber durch direkte repressive Maßnahmen. So nahm der Druck auf „arische“ Patienten zu, die weiterhin ihren jüdischen Arzt aufsuchten; Beamten wurde die Konsultation jüdischer Ärzte untersagt. Letztlich reduzierten sich die Einkünfte der noch bis zum Approbationsentzug 1938 tätigen jüdischen Ärzte auf das, was sie den noch verbliebenen Patienten privat in Rechnung stellen konnten.

Vollzug der Gleichschaltung

Auch in den eigenen Reihen hatten die ärztlichen Organisationen rasch für einen Ausschluss jüdischer Ärzte gesorgt. Angesichts der Drohung des späteren Reichsärzteführers Gerhard Wagner, die alten ärztlichen Organisationen niederzureißen oder sich aber „kollegialiter“ zu einigen – so zu lesen im Deutschen Ärzteblatt vom 6. April 1933 – vollzog man rasch die Gleichschaltung. Kurz zuvor war bereits der langjährige Schriftleiter des Deutschen Ärzteblattes, Dr. Siegmund Vollmann, beurlaubt worden. Wenig später empfahl ihm der Vorstand des Ärztevereinsbundes seine Pensionierung. Als erster Beschluss des Geschäftsausschusses des Deutschen Ärztevereinsbundes mit Wagner an der Spitze erging die Aufforderung an die Ärztevereine, „jüdische und solche Kollegen, die sich der neuen Ordnung innerlich nicht anschließen können, zur Niederlegung ihrer Ämter in Vorständen und Ausschüssen zu veranlassen“. Rasch wurde dies offenbar in Ärztekammern und ärztlichen Verbänden auf Landesebene umgesetzt; es waren vor allem Vertreter des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes, die sich unter Missachtung von Regularien an die Spitze der Organisationen beförderten.

Nähe zur Rassenhygiene

Ein deutlicher Widerspruch der „arischen“ Ärztinnen und Ärzte gegen das, was man nach 1933 den jüdischen Kollegen antat, lässt sich nicht erkennen. Manche werden sicherlich mit Unbehagen oder Abscheu verfolgt haben, wie das NS-Regime hier vorging. Aber es scheint bei vielen Ärzten eine große Nähe zum Konzept einer Volksgesundheitspflege („Vom Arzt des Individuums zum Arzt der Nation“) gegeben zu haben, die durch „Rassenhygiene“ und Leistungsmedizin bestimmt war. Sofern man von der NSDAP-Zugehörigkeit auf die Affinität einer Berufsgruppe zur nationalsozialistischen Ideologie schließen kann, so war diese in der deutschen Ärzteschaft deutlicher als bei anderen Berufen ausgeprägt. Dass hier das Rheinland keine Ausnahme darstellt, zeigen die Angaben zur NSDAP-Mitgliedschaft von Ärzten in den damaligen Ärztekammern Köln-Aachen, Düsseldorf und Moselland in der Reichsärztekartei zu Beginn des Jahres 1944. Von den dort erfassten 5.966 Ärztinnen und Ärzten gehörten 3.339 (56 Prozent) der NSDAP an (Männer: 60,3 Prozent; Frauen: 24,6 Prozent), wobei unterschiedliche Organisationsgrade in den Bezirksvereinigungen zu verzeichnen sind (Aachen 62,1 %, Köln 58,1 %, Bonn 45,2 %, Siegburg 70,7 %, Krefeld 50,2 %, Mönchengladbach 46,2 %, Wuppertal 57,7 %, Solingen 55,9 %, Düsseldorf 58,1 %, Moselland 52,3 %). Gering war dagegen die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die im Zuge der Entnazifizierung nach 1945 Einschränkungen in der Berufsausübung hinnehmen mussten. Selbst von denjenigen, die wegen ihrer NS-Aktivitäten nicht mehr nur als Mitläufer eingestuft werden konnten, war zwei Jahre nach Kriegsende kaum noch jemand von Sanktionen betroffen.

Viele jüdische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland überlebten das Kriegsende nicht. Nach dem Approbationsentzug zum 1. September 1938 durften zunächst noch rund 700 jüdische Ärzte als „Krankenbehandler“ tätig sein. Ihnen war ausschließlich die ärztliche Versorgung jüdischer Patienten sowie deren Angehöriger gestattet. Ein Jahr später wurden nur noch knapp 300 jüdische „Krankenbehandler“ verzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass rund zwei Drittel der jüdischen Ärztinnen und Ärzte noch rechtzeitig vor dem endgültigen Ausreisestopp 1941 Deutschland in eine mehr als ungewisse Zukunft verlassen konnten. Die meisten derjenigen, die dies nicht mehr auf sich nehmen wollten oder konnten, wurden in den Jahren seit 1941 deportiert, starben in den Konzentrationslagern oder wurden in den Vernichtungslagern getötet. Manche jüdischen Ärztinnen und Ärzte kamen der Deportation durch Suizid zuvor – Schätzungen gehen von rund 300 Selbsttötungen aus. Angenommen wird, dass ein Viertel der jüdischen Ärztinnen und Ärzte, also rund 2.000, dem Holocaust zum Opfer fielen.

127. Deutscher Ärztetag

Ausstellung über verfolgte jüdische Ärzte

Aus Anlass des 70. Jahrestages des Approbationsentzuges jüdischer Ärztinnen und Ärzte legten im Jahr 2008 Dr. Hansjörg und Ursula Ebell den Grundstein für die prämierte Ausstellung „Fegt alle hinweg …“. Mit ausgewählten Biografien erinnert die Ausstellung seitdem an die systematische Entrechtung und Verfolgung jüdischer Ärztinnen und Ärzte im Nationalsozialismus.

In den letzten vier Jahren ist die Ausstellung in enger Zusammenarbeit mit den Kreisstellen der Ärztekammer Nordrhein und der Kuratorin Ursula Ebell um insgesamt neun Porträts jüdischer Ärztinnen und Ärzte aus Nordrhein erweitert worden.

Anlässlich des 85. Jahrestages des Approbationsentzuges wird die so ergänzte Ausstellung im Rahmen des 127. Deutschen Ärztetages durch den Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke, und die Kuratoren in der Alten Synagoge Essen eröffnet und dort vom 15. Mai bis zum 21. Juni gezeigt.

Die Wanderausstellung macht anschließend vom 1. September bis 2. Oktober Station im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf.