Krankenhausfinanzierung, elektronische Patientenakte, Substitution ärztlicher Aufgaben durch andere Gesundheitsberufe: Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein übte deutliche Kritik an Reformvorhaben von Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach. Zumal immer häufiger der Sachverstand der Ärzteschaft bei Entscheidungen außen vor bleibe, kritisierte das Ärzteparlament.

von Heike Korzilius

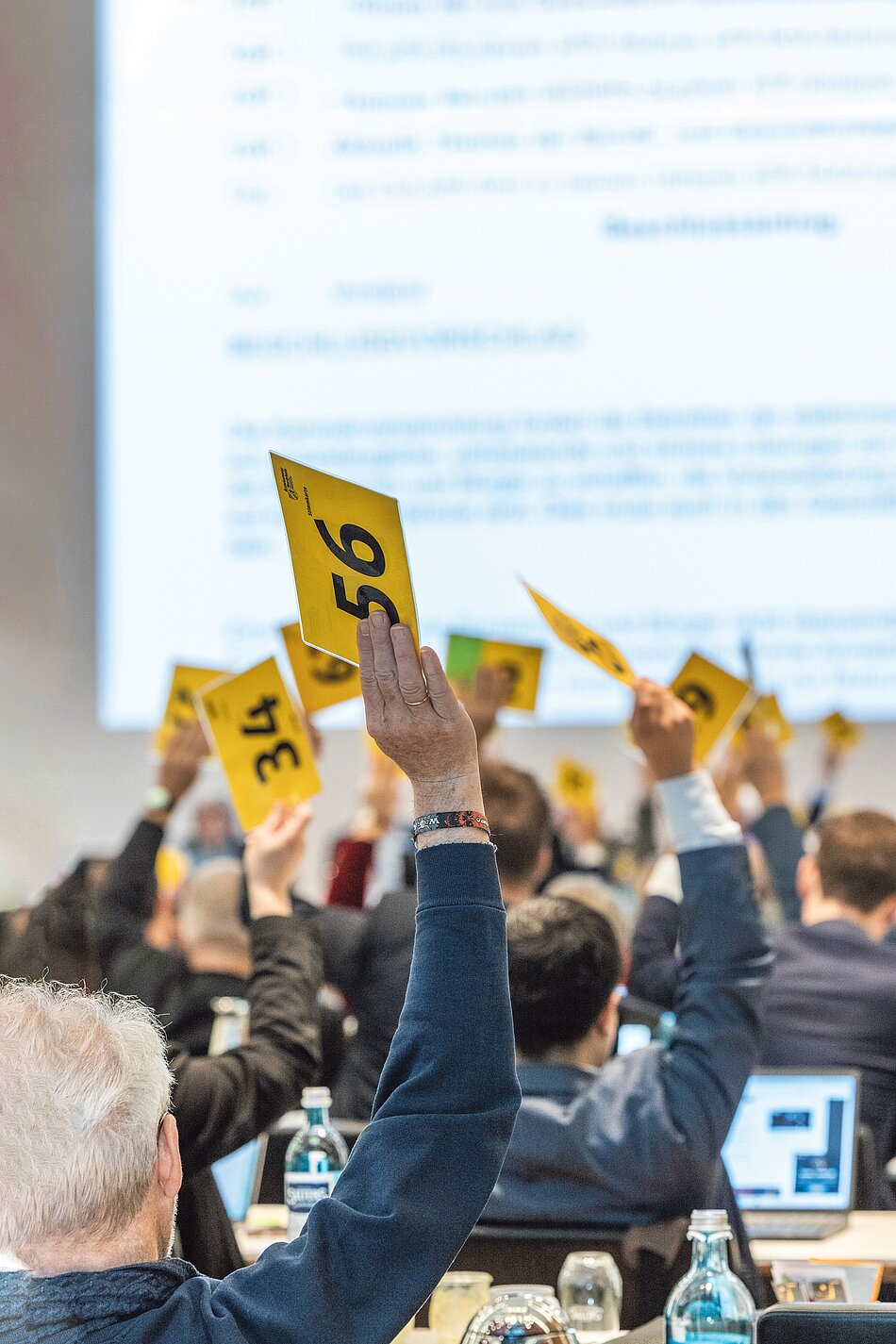

Er war zwar nicht anwesend, aber doch allgegenwärtig. Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) stand ganz im Zeichen der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Reformplänen von Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach sowie mit dessen Politikstil. Die 121 gewählten Repräsentanten der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte machten insbesondere ihrem Unmut darüber Luft, dass der Minister bei seinen zahlreichen Gesetzesvorhaben den Sachverstand derer, die tagtäglich in Praxen und Krankenhäusern ihre Patientinnen und Patienten versorgen, immer häufiger nicht einbeziehe. Im Bundesgesundheitsministerium herrsche offenbar die Meinung, dass die mit staatlichen Aufgaben betrauten Ärztekammern Lobbyverbände seien, die man möglichst aus der Politik heraushalten müsse, um handlungsfähig zu bleiben, kritisierte Kammerpräsident Rudolf Henke gleich zu Beginn der Versammlung am 18. November im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft. Das sei ein Denkfehler, der direkt zulasten einer guten Patientenversorgung gehe und für einen Politikstil stehe, der von einem großen und schädlichen Misstrauen gegenüber der Selbstverwaltung geprägt sei. „Das macht uns richtig sauer“, sagte Henke unter dem Beifall der Delegierten.

Benötigt werde eine Gesamtstrategie für eine zukunftssichere sektorübergreifende Gesundheitsversorgung und zwar unter Beteiligung der Selbstverwaltung, erklärte der Präsident. Stattdessen dringe aus dem Hause Lauterbach ein „Potpourri“ an Einzelgesetzen, die vielfach Qualitätsgesichtspunkte und Versorgungserfordernisse außer Acht ließen. Beispiel Krankenhausreform: Über einen Paradigmenwechsel bei der Finanzierung der Kliniken verhandeln Bund und Länder seit Beginn dieses Jahres. Der Bundesgesetzgeber will, dass die Krankenhäuser künftig nicht mehr ausschließlich für das Erbringen medizinischer Leistungen, sondern auch für das Vorhalten von Personal und medizin-technischer Ausrüstung bezahlt werden. 60 Prozent des Krankenhausbudgets sollen dann aus sogenannten Vorhaltepauschalen bestehen. Damit sollen Fehlanreize zur Leistungsausweitung beziehungsweise zur Erbringung möglichst vieler lukrativer Leistungen korrigiert werden. Während aber die Pflegepersonalkosten bereits außerhalb des geltenden Fallpauschalen-Systems bezahlt werden, sind die ärztlichen Personalkosten nicht Teil der Vorhaltefinanzierung.

„Aber gute Krankenhausversorgung geht nur mit genügend gut qualifiziertem Personal“, stellte Henke klar. Das gelte für Pflegekräfte ebenso wie für Ärztinnen und Ärzte. Die Kammerversammlung warnte außerdem, dass sich die Finanzierung der ärztlichen Personalkosten nicht an Mindestanforderungen orientieren dürfe, wie sie die ebenfalls im Rahmen der Krankenhausreform im Bund vorgesehenen Leistungsgruppen definieren. Diese knüpfen die Erlaubnis, bestimmte Leistungen wie Hüftoperationen abrechnen zu können, an personelle und technische Mindestvoraussetzungen. Maßstab für eine angemessene und ausreichende Personalausstattung in den Krankenhäusern müsse das Personalberechnungstool der Bundesärztekammer sein, forderten die Delegierten.

Neben Mängeln bei der Ausgestaltung der Vorhaltepauschalen sind nach Ansicht der Ärzteschaft bei der anstehenden Krankenhausreform auch die Anforderungen an die ärztliche Weiterbildung nicht ausreichend bedacht worden. Dabei habe die Weiterbildung eine enorme Bedeutung für die Versorgungsqualität, so Kammerpräsident Henke. Bei stärkerer Spezialisierung der Krankenhäuser werde man die Weiterbildung sehr viel mehr sektorenübergreifend in Weiterbildungsverbünden organisieren müssen. Nach Ansicht der „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“, in der die Ärztekammern nicht vertreten sind, sollte die Weiterbildung stattdessen schwerpunktmäßig in Häusern der Grundversorgung oder Gesundheitszentren stattfinden. Dort könne aber schwerlich die gesamte Bandbreite eines Fachs vermittelt werden, sagte Henke.

Die Klinikreform hängt in der Luft

Kritik übte der Kammerpräsident auch am Zeitplan der Krankenhausreform, deren Inkrafttreten Bundesgesundheitsminister Lauterbach für den 1. Januar 2024 angekündigt hatte. „Die Reform hängt in der Luft“, bemängelte Henke. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern schienen festgefahren. „Doch wir brauchen eine zügige Umsetzung“, mahnte er. Ansonsten drohe eine „kalte Strukturbereinigung“. Die Allianz für Krankenhäuser NRW habe bereits im September von der Bundesregierung eine nachhaltige Absicherung der Krankenhäuser gefordert. Ein ausreichender Inflationsausgleich und die vollständige Finanzierung vereinbarter Tarifsteigerungen müssten gesetzlich verankert werden. „Wenn wir hören, dass 60 Prozent der Kliniken das Weihnachtsgeld für ihre Beschäftigten nicht aus vorhandenen Mitteln zahlen können, sondern Zuschüsse vom Träger oder Kredite von den Banken benötigen, dann ist das ein Zeichen, dass wir nicht warten können, bis die Krankenhausreform irgendwann ihre erhofften Effekte entfalten wird“, warnte Henke. Sonst gebe es bald keine flächendeckenden Krankenhausstrukturen mehr, die man noch reformieren könne.

Unterstützung für Ärzteproteste

Zu einer Gesamtstrategie für eine zukunftssichere medizinische Versorgung gehöre es ohne Frage auch, endlich die Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung so zu gestalten, dass es Ärztinnen und Ärzten wieder möglich sei, sich mit ausreichend Zeit ihren Patienten zu widmen. „Die Endbudgetierung für Haus- und Fachärzte muss kommen“, forderte Henke. „Wir brauchen im ambulanten und stationären Bereich eine tragfähige Finanzierung, die insbesondere Inflation und Kostensteigerungen unmittelbar berücksichtigt.“ Auch der „Bürokratiewahnsinn“ müsse enden und die notwendige Digitalisierung endlich praktischen Nutzen entfalten, statt zusätzlich „Zeit zu fressen“. An den Bundesgesundheitsminister appellierte Henke, die Proteste der niedergelassenen Ärzte ernst zu nehmen und nicht als „Lobbygeschwätz“ abzutun.

Bericht der Gutachterkommission

Zwischen Oktober 2022 und September 2023 gingen bei der Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler 1.684 Begutachtungsanträge ein, ein Plus von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Verfahrensdauer lag im Median bei 10,6 Monaten. Dabei stelle die Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung in einem für die Betroffenen überschaubaren Zeitraum ein erklärtes Ziel der Arbeit der Kommission dar, sagte deren Vorsitzender, Präsident des Oberlandesgerichts a.D. Johannes Riedel. Der Anteil festgestellter Fehler an der Gesamtzahl begutachteter Fälle blieb mit 27,5 Prozent nahezu auf dem Stand des Vorjahres. Ärztinnen und Ärzte der chirurgischen Fachdisziplinen, der Orthopädie und Unfallchirurgie sowie der Inneren Medizin und ihrer Schwerpunkte waren am häufigsten von einem Behandlungsfehlervorwurf betroffen.

Die Kammerversammlung verlieh diesem Appell Nachdruck, indem sie die Anliegen der Aktion „Praxenkollaps“ und des Aktionsbündnisses „Patientenversorgung“ unterstützte (siehe www.aekno.de/entschliessungen). Seit 20 Jahren warne man davor, dass die Medizin sich von der Daseinsvorsorge in einen industriellen Komplex verwandele, wenn es keine grundlegenden Strukturveränderungen gebe, sagte Dr. Jens Wasserberg, Allgemeinarzt aus Bedburg und Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, aus deren Mitte heraus sich die Aktion „Praxenkollaps“ organisiert hat. 36 ärztliche und psychotherapeutische Verbände und Gruppen beteiligten sich in Nordrhein mit unterschiedlichen Aktionen, führte Wasserberg aus. Er war als Gast geladen, um den Protest der Niedergelassenen zu erläutern. Neben der Unterfinanzierung der ambulanten Versorgung beklagte er insbesondere Respektlosigkeit und mangelnde Wertschätzung der Politik gegenüber dem Berufsstand. „Ich habe noch nie erlebt, dass die Kolleginnen und Kollegen ambulant wie stationär so frustriert sind wie heute“, sagte Wasserberg. Jetzt gelte es, Einigkeit herzustellen und auch bei den Patientinnen und Patienten ein Problembewusstsein zu schaffen. Nur wenn letztere den Protest unterstützten, werde das die Politik aufrütteln.

Dr. Oliver Funken, Rheinbach, machte sich für den Schulterschluss auch mit anderen Gesundheitsberufen stark, wie im „Aktionsbündnis Patientenversorgung“, dem sich Apotheker und Zahnärzte sowie der Verband der Medizinischen Fachangestellten in Nordrhein angeschlossen haben. „Wir brauchen Partner in unserem Bündnis. Wir Ärzte schaffen das nicht mehr alleine“, sagte Funken. Sämtliche Gesundheitsberufe kämpften jeden Tag in der Versorgung gegen den Mangel – sei es der Mangel an Finanzierung, an Fachpersonal oder Medikamenten. Die Lage sei desaströs.

Den Patienten verpflichtet

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die ambulante vertragsärztliche Tätigkeit, wie sie ist, abschaffen“, zeigte sich Wieland Dietrich, Essen, überzeugt und verwies unter anderem auf die Pläne des Bundes, flächendeckend Gesundheitskioske zu errichten. Wenn die Rahmenbedingungen es nicht mehr zuließen, sinnvoll vertragsärztlich tätig zu sein, müsse man das System verlassen. „Wir sind unseren Patienten verpflichtet, nicht dem System“, sagte Dietrich. Der Vertrag, nach dem Ärztinnen und Ärzte die ambulante Versorgung sicherstellen und dafür im Gegenzug angemessen bezahlt werden, sei gebrochen.

Auch Dr. Lydia Berendes, Krefeld, die selbst im Krankenhaus arbeitet, betonte die Wichtigkeit einer „intakten Praxislandschaft“. Häufig seien die Ärztinnen und Ärzte noch die einzigen, die „in die Häuser“ gingen und Defizite in der Versorgung auffingen. Dafür sei es wichtig, dass die Ärzte eigenverantwortlich tätig und nicht in Konzernstrukturen eingebunden seien.

Angesichts der anstehenden Krankenhausreform und der fortschreitenden Ambulantisierung der Medizin müssten die Ärzte sektorübergreifend zusammenstehen, forderte Dr. Sven Dreyer, Düsseldorf. Das sei in den Gremien der Ärztekammer Nordrhein in der laufenden Legislaturperiode „über alle Grenzen hinweg“ alles in allem gut gelungen. Die Ärzte in Krankenhäusern und Praxen seien schon allein aufgrund der Arbeitsverdichtung auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. Sonst drohe tatsächlich ein Kollaps der Patientenversorgung.

Der Haushalt 2024

Gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr erhöht sich 2024 das Haushaltsvolumen der Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) um 17 Prozent auf knapp 47 Millionen Euro. Ursächlich für den starken Anstieg sei vor allem die Einstellung nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von gut sechs Millionen Euro in den Haushalt 2024, erklärte die Verbindungsfrau des Vorstandes zum Finanzausschuss der ÄkNo, Dr. Anja Mitrenga-Theusinger.

Außerdem beschloss die Kammerversammlung, dass für die erste Facharztprüfung künftig keine Gebühren mehr anfallen sollen. Diesen Beschluss muss das Landesgesundheitsministerium noch genehmigen.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kammer seien geordnet, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Dr. Wilhelm Rehorn. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Ärztekammer sowie der Ärztlichen Akademie für medizinische Fort- und Weiterbildung in Nordrhein für 2023 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe zu keinerlei Beanstandungen geführt.

Die Kammerversammlung hat auf Vorschlag des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses der Nordrheinischen Ärzteversorgung (NÄV) eine Rentenerhöhung um 3,8 Prozent ab Januar 2024 beschlossen. Außerdem nahm sie den Geschäftsbericht der NÄV für das Jahr 2022 entgegen und entlastete deren Organe. Der Geschäftsbericht ist unter www.naev.de abrufbar.

Schließlich appellierte Elke Cremer, Troisdorf, an die Mitglieder der Kammerversammlung, den Druck aufrechtzuerhalten und ein deutliches Zeichen an Politik und Öffentlichkeit zu senden, dass es so nicht weitergehen könne. „Die ambulante und stationäre Versorgung werden gerade mit Karacho an die Wand gefahren“, so Cremer.

Ärzte tragen die Letztverantwortung

Gute Rahmenbedingungen nicht nur für den Arztberuf hatte auch Kammerpräsident Henke in seinem Bericht zur Lage gefordert. Sie sind seiner Ansicht nach eine bessere Antwort auf den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen als die Schaffung immer neuer Berufsbilder, die das Problem nicht löse, sondern nur verschiebe. Wer solle denn die Pflege am Bett übernehmen, wenn die wenigen Pflegekräfte, die es gebe, akademisiert in Gesundheitskiosken, Gesundheitszentren oder in Schulen als Schulpfleger eingesetzt würden, fragte der Kammerpräsident. Am Ende gehe es auch um die Letztverantwortung und Behandlungssicherheit für die Patienten. „Die ist nicht teilbar“, betonte Henke. Beispiel Rettungsdienst: Die Regierungskommission von Minister Lauterbach hat sich vor Kurzem für die Übertragung heilberuflicher Kompetenzen auf akademisch ausgebildete Notfallsanitäterinnen und -sanitäter ausgesprochen. Danach sollen Notärzte künftig nur noch als Telenotärzte oder in der Luftrettung beziehungsweise bei hochkomplexen Einsätzen vor Ort tätig werden. Henke hält das für inakzeptabel. Die Qualifikation akademisch ausgebildeter Notfallsanitäter sei nicht mit der von Notärzten vergleichbar, die ein Medizinstudium und in aller Regel zusätzlich eine fachärztliche Weiterbildung absolviert hätten. „Jeder Patient hat gerade im akuten Notfall das Recht auf eine ärztliche Versorgung“, bekräftigte der Kammerpräsident und betonte zugleich: „Mit unserer Kritik an diesem Konzept der Substitution wenden wir uns nicht gegen eine kompetenzbasierte interprofessionelle Zusammenarbeit.“ Oberste Priorität müsse aber immer die Sicherheit der Patienten haben.

Damit sich Ärztinnen und Ärzte auch in Zukunft schlagkräftig für eine gute Patientenversorgung einsetzen können, warb Henke für eine starke ärztliche Selbstverwaltung. Diese sei keine Selbstverständlichkeit und lebe vor allem vom Engagement ihrer Mitglieder. Mit Blick auf die 2024 anstehenden Kammerwahlen hoffe er deshalb auf eine hohe Wahlbeteiligung, so Henke.

Delegierte lehnen Opt-out-Regelung ab

Die Gesetzgebungsverfahren zum Digitalgesetz und zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) sind auf der Zielgeraden. Nach aktuellem Stand wird die abschließende Beratung im Bundestag noch in diesem Jahr stattfinden. Unwahrscheinlich ist, dass sich an dem dort vorgesehenen Widerspruchs-Vorbehalt (Opt-out) hinsichtlich der Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) noch etwas ändern wird. Doch die große Mehrheit der Delegierten der Kammerversammlung sieht die Politik bei der Opt-out-Regelung weiter auf dem falschen Weg, und auch die Bundesärztekammer wird aufgefordert, die bisherige Zustimmung zur Opt-out-Regelung zu revidieren. Es sei ein Fehler gewesen, dieser Regelung ohne konkrete Kenntnis des Gesetzentwurfs zuzustimmen, begründete Dr. Lothar Rütz, Köln, seinen Beschlussantrag. Er lehne eine ePA nicht grundsätzlich ab; die Ärzteschaft hätte aber sehr viel früher ein eigenes Konzept für eine funktionierende ePA entwickeln sollen. Mit dem Opt-out-Verfahren leite sich jetzt aus dem Nichtstun gesetzlich versicherter Patienten eine Zustimmung zur Erstellung, Befüllung und Datenübertragung ab, und es werde ein Datenfluss generiert, der dem weiteren Einfluss von Ärzten und Patienten entzogen sei. Befürchtet werde die kommerzielle Nutzung von ePA-Gesundheitsdaten, die künftig auch EU-weit möglich sein werde, heißt es in einem weiteren Beschluss auf Antrag der Fraktion Das Ärztebündnis. Auch aus diesem Grund werde das Opt-out-Prinzip bei der elektronischen Patientenakte nicht mehr unterstützt.

Dagegen sah Dr. Thorsten Hornung, Bonn, als Vorsitzender des Ad hoc Ausschusses „E-Health und KI“ die Gefahr, dass die Ärzteschaft in Sachen Digitalisierung in der Öffentlichkeit als Bremser wahrgenommen werde. Die Einführung der ePA sei grundsätzlich für die Patienten von Nutzen. Es komme darauf an, die weitere Entwicklung kritisch zu begleiten.

Zuvor hatte Kammerpräsident Rudolf Henke in seiner Bewertung noch selbstkritisch angemerkt, dass die Ärzteschaft über lange Zeit nicht so recht vermittelt habe, dass ihr die Digitalisierung ein ernstes Anliegen sei. „Zehn Jahre der Auseinandersetzung über die ePA haben wir mit der Sorge vor zusätzlicher Transparenz gefüllt und auf jedem Deutschen Ärztetag wieder versucht, den Zug aufzuhalten. Das war ein Weg, der nicht nur produktiv war.“ Nun komme es darauf an, die weitere Ausgestaltung der Gesetze aufmerksam zu begleiten. So müsse etwa klar geregelt sein, dass die Aufklärung über die Nutzung der ePA und das Opt-out-Verfahren in die Zuständigkeit der Krankenkassen falle. Auch müsse bei der Nutzung der ePA für die Ärzte erkennbar sein, ob Inhalte vom Patienten gelöscht wurden. Nicht hinnehmbar ist für Henke die im GDNG vorgesehene Regelung, dass Krankenkassen künftig im Zuge der automatisierten Datennutzung potenziell schwerwiegende gesundheitliche Risiken von Versicherten erkennen und diesen die Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung empfehlen sollen. „Auf dieser Basis Patienten anzusprechen ist fahrlässig und führt zu deren unnötiger Verunsicherung und unnötigen Untersuchungen.“ Hier hofft Henke noch auf letzte Änderungen am Gesetzentwurf.

tg