Ärztinnen und Ärzte des Sanitätsdienstes der Bundeswehr müssen während eines Auslandseinsatzes ein breites fachliches Spektrum kompetent abdecken können. Vor allem das chirurgische Team muss in der Lage sein, alle lebensrettenden Notfallmaßnahmen im Bereich der Thorax-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie anzuwenden. Die hierzu nötige militärchirurgische Weiterbildung dauert zehn bis zwölf Jahre.

von Vassiliki Temme

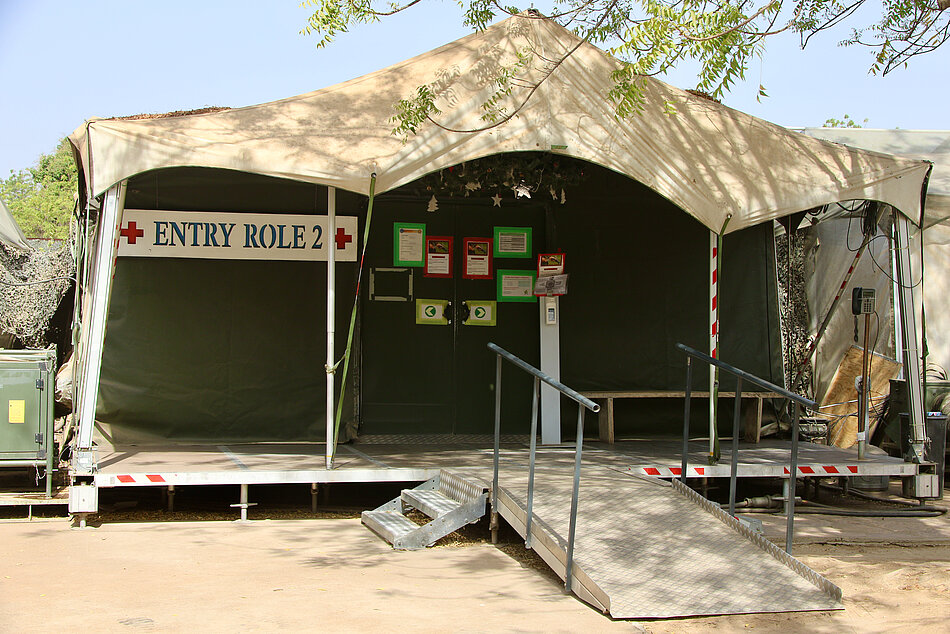

Die deutsche Bundeswehr blickt mit ihrem -Sanitätsdienst auf knapp 25 Jahre Erfahrung in der einsatzchirurgischen Weiterbildung zurück. Diese fließe in die Aus- und Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte mit ein und sichere einen hohen medizinischen Standard, der international anerkannt und geschätzt werde, betont Oberstarzt PD Dr. Gerhard Achatz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm, im Gespräch mit dem Rheinischen Ärzteblatt. „Man kann schon sagen, dass wir mit unserem Sanitätsdienst zu den ,leading nations‘ gehören. Unsere sogenannte Rettungskette ist international sehr bekannt. Damit versorgen wir unsere Soldatinnen und Soldaten und die der verbündeten Nationen über verschiedene Stufen hinweg: von der chirurgischen Erstversorgung im Einsatzland über den Rücktransport ins Heimatland und weiter bis zur Genesung.“

Bis man Mediziner alleinverantwortlich zum militärchirurgischen Einsatz ins Ausland senden kann, vergehen in der Regel zehn bis zwölf Jahre. Ärztinnen und Ärzte absolvieren eine breite chirurgische Weiterbildung und bekommen dann über den zentralen einwöchigen Kurs Einsatzchirurgie, den es bereits seit 1998 gibt, zusätzlich spezielle Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen zur Behandlung typischer Kriegsverletzungen vermittelt. Auch Mediziner aus anderen Nationen können in Kooperation mit dem Sanitätsdienst diesen Kurs absolvieren und sich schulen lassen. „Da sich seit -Februar 2022 der Ukrainekonflikt zu einem Krieg entwickelt hat, ist es so, dass die Bundeswehr verstärkt und im besonderen Maße ihre Unterstützung anbietet.“

Gemäß der Maxime des Sanitätsdienstes sollen in der Versorgung verwundeter Soldatinnen und Soldaten im Ausland keinerlei Abstriche gemacht werden, betont Oberstarzt Achatz. „Das Behandlungsergebnis muss genauso gut sein, als wäre die Verwundung oder Verletzung in Deutschland behandelt worden.“ Deshalb stütze man sich nur in ganz seltenen Fällen auf das -Gesundheitssystem des Einsatzlandes. Zuallermeist -behandelten die eigenen Chirurginnen und Chirurgen im Einsatz Schuss- und Explosionsverletzungen, die durch Waffen oder Sprengsätze verursacht wurden. „Eine impro-visierte Bombe zum Beispiel führt aber nicht nur zur offensichtlichen blutigen Verletzung. Man hat zudem Auswirkungen auf die Atemwege und die Lunge und teilweise sehr komplexe Verbrennungen der Haut. Wir sprechen von einer Explosionskrankheit“, erklärt der Ärztliche Direktor. Für Soldatinnen und Soldaten sei man als Mediziner der sichere Hafen, manchmal inmitten von völligem Chaos. Jedoch auch herkömmliche -Erkrankungen, die mit dem Kriegsgeschehen nichts zu tun haben, seien üblich: „Die passieren öfter als die ganz tragischen Dinge, niemand bleibt von Erkältungen oder kleineren Trainingsverletzungen verschont, eventuell ist es auch mal ein Blinddarm, der plagt.“

Schwierige Genesung

Achatz weist auf besondere Gegebenheiten bei der Behandlung verwundeter Soldatinnen und Soldaten hin, mit denen das medizinische Einsatzteam umzugehen habe: „Die Behandlungsdauer bei kriegstypischen Verletzungen ist deutlich länger, weil wir es sehr häufig mit hochgradigen Kontaminationen zu tun haben. Wir haben also Infektionen durch Erreger und Bakterien in den Weichteilen und Knochen und somit einen höheren Aufwand in der Therapie.“ Dieses Problem stelle sich dem Sanitätsdienst auch hier in Deutschland im Rahmen der Hilfs- und Unterstützungsleistungen für verwundete ukrainische Soldaten und Zivilisten. „Wir haben sogenannte chronische Defektwunden, bei denen die Besiedlung mit zum Teil multiresistenten Keimen eine große Rolle spielt und sich die Genesung extrem schwierig gestaltet“, erklärt Achatz, der selbst in Afghanistan, dem Kosovo und Niger stationiert war.

Sein Resümee fällt trotz allem Erlebten positiv aus: „Man steckt die Einsätze in Kriegsgebieten sicherlich nicht einfach so weg, das wäre menschlich gar nicht möglich. Es bleiben lebhafte Erinnerungen, die einen ein Leben lang begleiten und im Endeffekt zu diesem Berufsbild dazugehören“, sagt Achatz. Wichtig sei ihm, daraus Kraft zu schöpfen, dankbar zu sein, nach Hause kommen zu dürfen und seine Lebensperspektive erweitert zu haben. Aus diesen extremen und fordernden Situationen hätten sich auch tiefe Freundschaften zu Kolleginnen und Kollegen anderer Nationen entwickelt, die der Oberstarzt sehr schätzt.

Weiterbildungsgang eines Sanitätsoffiziers

Der Weiterbildungsgang für einen Sanitätsoffizier, der für die Qualifizierung zum Einsatzchirurg vorgesehen ist, erfolgt aktuell nach dem sogenannten Modell „DUO plus“.

Idealtypisch: 1. Facharzt: Allgemeine Chirurgie, 2. Facharzt: zum Beispiel Thoraxchirurgie, Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie oder Plastische und Ästhetische Chirurgie mit zusätzlichen erweiterten nichtchirurgisch operativen Kompetenzen

Basisweiterbildung (Beispiel einer Rotationsreihenfolge):

- Station Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Thoraxchirurgie

- Interdisziplinäre Notfallaufnahme

- Station Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

- Intensivstation (Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin)

In der Weiterbildungszeit soll ein von der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) zertifizierter Sonografie-Basiskurs und der Advanced Trauma Life Support (ATLS)-Kurs absolviert werden. Ebenso sollte am Basiskurs Osteosynthese der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese (AO) teilgenommen werden. Pflicht für die Anerkennung des Status eines Sanitätsoffiziers mit der Zusatzbezeichnung Einsatzchirurgie ist zudem die Teilnahme an den drei einwöchigen Einsatzchirurgie-Kursen, Module 1–3. Nach Erreichen der zunächst noch bundeswehrinternen Qualifikation „Einsatzchirurg“ ist die dauerhafte und umfassende operative Tätigkeit im eigenen Fachgebiet unabdingbar.

Quelle: Bundeswehr