Im März 2013 berichtete das RÄ über die ärztliche Dokumentation in den Begutachtungsverfahren. Aktuelle Zahlen zeigen nun, dass sich die von den Gutachtern damals aufgezeigten Lücken in den vorgelegten Unterlagen von etwa elf Prozent auf knapp 20 Prozent der abgeschlossenen Fälle fast verdoppelt haben.

von Rainer Rosenberger und Beate Weber

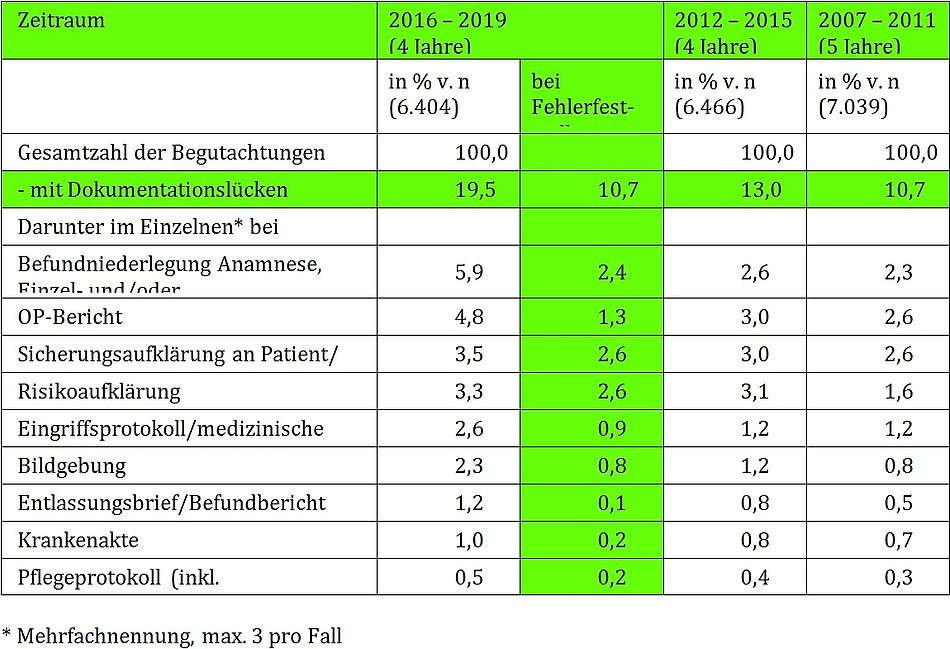

Der Anstieg der gutachterlich aufgeführten Dokumentationslücken in den Begutachtungen fiel im ersten Folgezeitraum 2012 bis 2015 mit einem Anstieg von 10,7 auf insgesamt 13,0 Prozent der Verfahren moderat aus (siehe Tabelle 1). Dagegen stellten die Gutachter in den vergangenen vier Begutachtungsjahren bis 2019 jedoch fast in jedem fünften Verfahren Dokumentationslücken fest, darunter am häufigsten bei der Befundniederlegung zur/m Anamnese/Einzel- und/oder Verlaufsbefund (5,9 Prozent), zum OP-Bericht (4,8 Prozent), bei der Sicherungsaufklärung (3,5 Prozent), der Risikoaufklärung (3,3 Prozent) und den Eingriffsprotokollen/getroffenen Maßnahmen (2,6 Prozent).

Dabei waren in knapp elf Prozent der im letzten Vier-Jahres-Zeitraum abgeschlossenen 6.404 Verfahren die Dokumentationslücken für die Feststellung von Behandlungsfehler/Aufklärungsfehlern bedeutsam, gerade wenn es um die Sicherungs- und Risikoaufklärung (jeweils 2,6 Prozent), die Befundniederlegung der Anamnese/Einzel- und Verlaufsbefunde (2,4 Prozent) und um die Beurteilung des operativen Vorgehens und den OP-Bericht (1,3 Prozent) ging.

Um dem Umstand im Sinne der Behandlungsfehlerprophylaxe entgegenzuwirken, wollen wir nachfolgend die Anforderungen an die ärztliche Informations- und Dokumentationspflichten nach dem Patientenrechtegesetz darstellen, die auch am 25. März 2020 im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung mit dem Institut für Qualität im Gesundheitswesen Nordrhein in der Ärztekammer in Düsseldorf anhand von Beispielen mit der Ärzteschaft diskutiert werden sollen.

Informationspflicht

Die Informationspflichten des Arztes gegenüber dem zu behandelnden Patienten sind in § 630c BGB geregelt. Es sind folgende Pflichten statuiert:

Informationen über

• den medizinischen Befund,

• die beabsichtigte Therapie und

• soweit prognostizierbar die weitere Gesundheitsentwicklung mit und ohne Behandlung.

Zentrales Anliegen in allen drei Bereichen ist die therapeutische Beratung zur Sicherstellung des Behandlungserfolgs und Abwendung vermeidbarer Gesundheitsschäden des Patienten, auch Sicherungsaufklärung genannt [1]. Ein Verstoß gegen diese Pflicht ist ein Behandlungsfehler, der eine Haftung auf Schadensersatz auslöst. Meistens geht es darum, dass dem Patienten versehentlich, aber eben doch vorwerfbar, bedrohliche Befunde nicht oder nur mündlich und nicht schriftlich dokumentiert mitgeteilt oder erforderliche Maßnahmen nicht veranlasst worden sind. In der Rechtsprechung und der Arbeit der Gutachterkommission finden sich zahlreiche Fälle, die diesem Bereich zuzuordnen sind. So unterließ es die Betriebsärztin nach der maßgeblichen Dokumentation, dem Arbeitnehmer, bei dem sich im Zuge einer Überwachungsuntersuchung wegen beruflichen Kontakts mit Lösungsmitteln unter anderem ein PSA-Wert von 12,5 ng/ml ergeben hatte, diesen Befund mitzuteilen und ihm zu empfehlen, einen Urologen aufzusuchen, weshalb sich die Behandlung eines später festgestellten Prostatakarzinoms um mehrere Jahre verzögerte.

In einem weiteren Fall ergab die im Rahmen einer Operationsvorbereitung routinemäßig gefertigte Röntgenthorax-Aufnahme als Zufallsbefund zwei abklärungsbedürftige unscharf begrenzte Verdichtungen. Weder wurde die nötige Abklärung veranlasst noch wurde dem Patienten der Befund mitgeteilt. Es ergab sich deswegen eine Diagnose- und Therapieverzögerung wegen eines bronchoalveolären Karzinoms von 2,5 Jahren.

Nach einer Entscheidung des BGH war einer Hausärztin die mangelnde Reaktion auf einen Arztbrief eines Krankenhauses vorzuwerfen, wonach die histologische Untersuchung einer mikrochirurgisch entfernten Geschwulst im Kniegelenk des Patienten einen malignen Nervenscheidentumor ergeben hatte und der Patient in einem onkologischen Zentrum vorgestellt werden solle. Die Hausärztin war davon ausgegangen, dass der Orthopäde, an den sie den Patienten verwiesen und der die weitere Behandlung veranlasst hatte, das Nötige veranlassen würde. Dabei hatte sie übersehen, dass der Arztbrief als Empfänger ausschließlich sie selbst auswies. Der BGH hat eine sogenannte nachwirkende Behandlungspflicht angenommen mit einer Informationspflicht gegenüber dem Patienten und/oder dem Orthopäden. Die Folgen waren erheblich, weil wegen einer um zwei Jahre verzögerten Behandlung ein schwerer Krankheitsverlauf eingetreten war [2].

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zur Vermeidung einer Haftung wegen Verletzung der Sicherungsaufklärung über bedrohliche Befunde zu informieren ist, insbesondere soweit diese

• körperliche Schonung,

• besondere Lebensweise oder

• weitere Beobachtung beziehungsweise Untersuchungen erfordern,

was dem Patienten im Einzelnen zu erläutern ist, wobei die Dringlichkeit besonders hervorzuheben ist.

Es sind ferner Belehrungen erforderlich über

• die Notwendigkeit von Behandlungsmaßnahmen, insbesondere bei Fristgebundenheit,

• Verhaltensmaßnahmen für den Fall des Auftretens von Beschwerden und

• die Erfolgssicherheit einer bestimmten Methode, insbesondere wenn weitere Methoden zur Verfügung stehen.

Adressat der therapeutischen Informationspflicht ist der Behandelte. Bei Minderjährigen nehmen grundsätzlich die Eltern deren Informationsrechte wahr (§ 1626 BGB). In Konfliktlagen kann sich aus dem Vetorecht des minderjährigen Kindes etwas anderes ergeben. Sobald ein Jugendlicher einwilligungsfähig ist, muss er informiert (und aufgeklärt) werden. Beweispflichtig für die Pflichtverletzung ist der Patient. Wegen der Dokumentationspflicht gemäß § 630f BGB kommt es aber nicht selten zu einer Beweislastumkehr. Wenn eine dokumentationspflichtige Maßnahme nicht aufgezeichnet worden ist, wird vermutet, dass sie nicht geschehen ist.

Information über Umstände zur Annahme eigener oder fremder Behandlungsfehler (§ 630c Abs. 2 Satz 2 BGB)

Viele Patienten erheben einen Behandlungsfehlervorwurf, weil sie nach einer nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlaufenden Behandlung vom Nachbehandelnden mitgeteilt bekommen, dass „einiges im Argen liege, was repariert werden müsse“ („Ja, was hat man denn mit Ihnen angestellt, das müssen wir dringend in Ordnung bringen“). Der Patient versteht solche oder ähnliche Bemerkungen, die immer wieder in der Praxis vorkommen, als eine Mitteilung im Sinne von § 630c Abs. 2 Satz 2 BGB, zu der der Arzt in bestimmten Fällen verpflichtet ist, und zieht daraus Konsequenzen. Es lohnt sich deshalb, diese Vorschrift näher zu beleuchten, um Missverständnisse zu vermeiden.

Nach der genannten Vorschrift hat der Behandelnde den Patienten über ihm erkennbare Umstände zu informieren, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, und zwar auf Nachfrage stets, sonst nur, wenn dies zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren nötig ist. Soweit die Information der Gefahrenabwehr dient, handelt es sich der Sache nach um eine Sicherungsaufklärung, denn dafür kommt es nicht darauf an, ob die Gefahr von einer eingriffsimmanenten Komplikation oder einem Behandlungsfehler ausgeht.

Darüber hinaus muss der Behandelnde auf Nachfrage des Patienten diesen über Umstände informieren, die die Annahme eines eigenen oder eines Behandlungsfehlers eines Vorbehandelnden begründen, nicht bloß begründen können. Er muss also Umstände erkannt haben oder solche bei gehöriger Aufmerksamkeit hätte erkennen können („erkennbare“ Umstände), welche die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen. Im Falle des Erkennens der Umstände muss der Behandelnde also eine Wertung vornehmen, wobei er das Ergebnis der Wertung (Annahme eines Behandlungsfehlers) freilich nicht mitteilen muss, weil er sich auf die Angabe der Umstände beschränken kann. Kommt er vertretbar zu dem Schluss, dass die Umstände nicht die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, braucht er sie auch nicht mitzuteilen.

In der Praxis wird der nach einem Behandlungsfehler des Vorbehandelnden gefragte Arzt Umstände, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, wohl nur ausnahmsweise bei gravierenden Verstößen (grober Behandlungsfehler) erkennen, weil sich die Umstände häufig auch anders deuten lassen und eine einigermaßen sichere Beurteilung, ob sie einen Behandlungsfehler begründen, nur durch Sachverständigenbegutachtung zu erreichen ist. Durch die Erfüllung der Informationspflicht verliert der Arzt selbstverständlich nicht den Versicherungsschutz gegenüber dem Versicherer. Anders lautende Bedingungen sind unwirksam (§ 105 VVG).

Die wirtschaftliche Aufklärung (§ 630c Absatz 3 BGB)

Die Vernachlässigung der Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung kann im Einzelfall durchaus zu unangenehmen Konsequenzen führen. Das soll anhand folgenden Falles erläutert werden [3].

Der Arzt war in privatärztlicher Praxis niedergelassen. Er hatte keine Kassenzulassung. Er trat der Öffentlichkeit gegenüber auch als Betreiber eines ärztlichen Notdienstes auf. Der gesetzlich versicherte Patient suchte eines Samstagabends wegen Fiebers und Leibschmerzen um ärztliche Hilfe nach. Über die Telefonauskunft erhielt er die Praxisnummer des Arztes, den er absprachegemäß aufsuchte. Vor der Behandlung unterzeichnete er ein ihm vom Arzt mit der Bemerkung vorgelegtes Formular einer privatärztlichen Verrechnungsstelle, sonst könne er ihn nicht behandeln, wonach der Arzt seine Honorarforderung an die Verrechnungsstelle abtrat und der Patient in die Datenweitergabe einwilligte. Der Versicherungsstatus des Patienten wurde nicht erörtert.

Wegen dieses Vorfalls und weiterer fünf gleich gelagerter Fälle verhängte das Amtsgericht gegen den Arzt wegen Betrugs eine Geldstrafe. Das ärztliche Berufsgericht verhängte gegen ihn außerdem eine Geldbuße von 1.500 Euro wegen Verstoßes gegen seine Berufspflichten. Dagegen eingelegte Rechtsmittel blieben ohne Erfolg.

Nach § 630c Abs. 3 BGB hat der Arzt den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten in Textform zu informieren, wenn er weiß, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte ergeben. Diese Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung über die finanziellen Folgen einer Behandlung wurde von der medizinrechtlichen Rechtsprechung und Rechtslehre seit jeher einhellig angenommen. Diese Pflicht muss jedem Arzt bekannt sein. Neu ist lediglich, dass die Information in Textform zu erfolgen hat.

Wenn der Behandelnde weiß oder nach den Umständen davon ausgehen muss, dass die Versicherung des Patienten – sei es die gesetzliche oder private – die Vergütung, die er als Behandler beanspruchen will, nicht oder nicht vollständig deckt, muss er den Patienten darüber in Textform informieren.

Da etwa 90 Prozent aller Patienten gesetzlich versichert sind, muss der Arzt im Ansatz stets davon ausgehen, dass sein Patient zu eben diesem Personenkreis gehört. In jedem Fall trifft ihn die Pflicht, den Versicherungsstatus vor der Behandlung abzuklären. Eben dies hatte der Arzt unterlassen. Er war deshalb so zu stellen, wie wenn er gewusst hätte, dass ein Kostenträger (Kasse oder private Versicherung) für seine Honorarforderung, die er ja begründet hatte, nicht zur Verfügung stand. Die Voraussetzung für eine Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 SGB V lagen offensichtlich nicht vor. Im Übrigen wäre auch danach keine volle Kostenerstattung möglich gewesen. Auf all dies hätte der Arzt vor der Behandlung hinweisen und außerdem über die voraussichtlichen Kosten in Textform informieren müssen. Eine privatärztliche Honorarvereinbarung wäre nur in Betracht gekommen, wenn der Patient dies nach Klärung des Versicherungsstatus ausdrücklich verlangt hätte und dies dann individuell vereinbart worden wäre. Die Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung gilt auch gegenüber dem bekanntermaßen privatversicherten Patienten, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass der Versicherer nicht alle Kosten übernimmt.

Praxisrelevant war diese Aufklärungspflicht schon immer in der Zahnmedizin, dort insbesondere bei der prothetischen Versorgung. Auch die Schönheitschirurgie war und ist damit belastet. Bei der Krankenhausbehandlung kann das ebenfalls zum Tragen kommen, wenn der Patient Wahlleistungen (Einbettzimmer, Chefarztbehandlung und anderes) in Anspruch nimmt. In der Praxis des niedergelassenen Arztes geht es vornehmlich um die individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), die der Patient in aller Regel selbst tragen muss.

Entbehrlichkeit der Information (§ 630c Absatz 4 BGB)

Die Pflicht zur Information des Patienten entfällt ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände. Das Gesetz hebt zwei Fallgestaltungen hervor, nämlich wenn

• die Behandlung unaufschiebbar ist

• oder der Patient auf die Information ausdrücklich verzichtet hat.

Der erste Fall betrifft Notfälle, bei denen Gefahren für das Leben oder die Gesundheit des Patienten drohen und keine Zeit für Informationen bleibt. Ferner kann die Information auch aus therapeutischen Gründen kontraindiziert sein. Das wird möglicherweise bei psychiatrischen Krankheitszuständen in Betracht kommen können. Einen Verzicht muss der Patient klar und unmissverständlich in Kenntnis der Erforderlichkeit der Behandlung sowie deren Chancen und Risiken geäußert haben [4]. Beweispflichtig für die Entbehrlichkeit ist der Behandelnde.

Dokumentationspflichten, rechtliche Konsequenzen

Die ärztliche Behandlungsdokumentation bildet die hauptsächliche Erkenntnisquelle für den Ablauf der Behandlung und gibt Auskunft über die wesentlichen ärztlichen und pflegerischen Maßnahmen. Es gilt der Grundsatz, dass einer angemessenen, vollständigen und zeitnah zur Behandlung erstellten Dokumentation Vertrauen geschenkt und die Durchführung der dokumentierten Maßnahmen als erwiesen angesehen werden können [5]. Dieser Grundsatz kann sich allerdings auch für den Behandelnden nachteilig auswirken, denn Lücken und sonstige Dokumentationsmängel gehen zu seinen Lasten. Dies gilt insbesondere auch zur Risikoaufklärung, die zwar in einem Aufklärungsgespräch mit dem Patienten zu erörtern ist (§ 630e Abs. 2 Nr. 1 BGB). Da der Arzt in diesem Fall aber die Beweislast trägt, ist ihm anzuraten, nicht nur das Gespräch selbst, sondern auch die zur Sprache gekommenen (auch die seltenen, aber eingriffstypischen) Risiken und Komplikationen inhaltlich schriftlich mit Unterschrift, Datum und Uhrzeit mittels eines für den Eingriff/die Maßnahme vorgefertigten Aufklärungsformulars niederzulegen. Überdies ist in § 630f Abs.2 Satz 1 BGB die Dokumentation von „Einwilligungen und Aufklärungen“ ausdrücklich vorgeschrieben.

Beispielsweise musste die bei einem bettlägerigen Patienten, der wegen einer Shunt-Revision stationär aufgenommen worden war, über einen Zeitraum von 20 Tagen hinweg eingetretene deutliche Wundverschlechterung eines Ulcus an der linken Ferse der behandelnden Gefäßchirurgie angelastet werden, weil zu der medizinisch gebotenen Wundversorgung nichts dokumentiert war. Sind bei einem sturzgefährdeten Patienten keinerlei Schutzmaßnahmen dokumentiert (Protektor Hose, Niedrigbett, vorgelegte Matratze), muss bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden, dass solche Maßnahmen auch nicht durchgeführt worden sind. Tritt bei einem Patienten nach Injektionen zur Behandlung eines Bandscheibenleidens eine Cortisonüberdosierung-Symptomatik auf, geht das zulasten des Behandelnden, wenn die verabreichten Medikamente, deren Dosierung und Anzahl nicht dokumentiert sind.

Dokumentationspflichtig ist gemäß § 630f Abs. 1 Satz 1 BGB der Behandelnde. Behandelnder ist nach § 630a BGB der Vertragspartner des Patienten. Damit ist klar, dass der Vertragspartner dokumentationspflichtig ist. Das kann der Arzt sein, aber auch ein anderer Angehöriger eines Heilberufes wie ein Heilpraktiker, eine Hebamme, ein Psycho- oder Physiotherapeut, ein Ergotherapeut und ein Logopäde. Obwohl der Schönheitschirurg – von Ausnahmen abgesehen – keine Heilbehandlung durchführt, ist auch seine Tätigkeit selbstverständlich dokumentationspflichtig.

Da bei der stationären Behandlung regelmäßig der Krankenhausträger Vertragspartner des Patienten ist, obliegt auch jenem die Dokumentationspflicht, der sich dazu seiner Hilfspersonen bedient. Dokumentationspflichtig ist also nicht stets nur derjenige, welcher persönlich Hand anlegt. Die Dokumentationspflicht kann delegiert werden.

Der Zeitpunkt der Dokumentation ist gesetzlich geregelt. Nach § 630f Abs. 1 BGB ist der Behandelnde verpflichtet, die Dokumentation in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Behandlung zu fertigen. Mit Behandlung ist nicht die Gesamtheit der Behandlung gemeint, sondern der jeweilige Behandlungsschritt. Es ist nicht statthaft, erst nach Abschluss der gesamten Behandlung zu dokumentieren, sondern Schritt für Schritt. Der unmittelbare zeitliche Zusammenhang ist gegeben, wenn die Niederlegung am Abend des Behandlungstages erfolgt oder durch Umstände bedingt wenige Tage später, sicher nicht mehr nach Ablauf von Wochen oder gar später. Fehlt es am unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, ist der Beweiswert gemindert. Das entspricht seit jeher auch fest gefügter Rechtsprechung. Verspätet erstellte oder gar völlig fehlende Reanimationsprotokolle oder OP-Berichte sind Dokumentationsmängel, die sich nachteilig auswirken. Später gefertigte Gedächtnisprotokolle vermögen den Nachteil nicht zufriedenstellend auszugleichen.

Berichtigungen und Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind, wobei dies auch für elektronisch geführte Patientenakten sicherzustellen ist. Das betrifft auch Einfügungen. Als unrichtig erkannte Einträge dürfen nicht einfach gelöscht oder sonst unkenntlich gemacht werden.

Dokumentationsinhalt und -umfang regelt § 630f Abs. 2. Es gilt der Grundsatz, dass sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse zu dokumentieren sind. Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen der Dokumentation in einem Krankenhaus und in einer niedergelassenen Praxis. Der Inhalt muss in jedem Fall gleich sein. Routinemaßnahmen – zum Beispiel die vor jeder Infektion durchzuführende Desinfektion – oder ohne Befund gebliebene Routinekontrollen müssen nicht dokumentiert werden. Überhaupt müssen negative, also nicht krankhafte Befunde nur dokumentiert werden, wenn ein konkreter Anlass zur Ausräumung eines bestimmten Verdachts bestanden hat.

Was im Einzelnen zu dokumentieren ist, kann im Einzelfall sehr schwierig sein. Es unterliegt sachverständiger Beurteilung. Entscheidend ist, ob die Nachvollziehbarkeit der Behandlung aus fachlicher Sicht gewährleistet ist. Das betrifft insbesondere die Indikationsstellung.

Beweisrechtliche Konsequenzen

Zu Gunsten des Patienten wird vermutet, dass eine ärztliche Maßnahme oder Anordnung unterblieben (nicht geschehen) ist, wenn sie, obwohl dokumentationspflichtig, nicht aufgezeichnet worden ist. Ist das Unterlassen der Maßnahme als Behandlungsfehler zu bewerten, hat der Patient den ihm obliegenden Beweis im Prozess erbracht. Der Behandelnde kann die Beweisvermutung widerlegen, indem er den (Gegen-)Beweis führt, dass die Maßnahme doch erfolgt ist. Ein Dokumentationsversäumnis führt grundsätzlich nur zur Fehlervermutung, nicht zur Kausalitätsvermutung [6].

Literatur/Nachweise

[1] Geiß/Greiner, Arzthaftpflichtrecht, 6. Aufl., S.110

[2] BGH VersR 2018,1192

[3] VerfGH Saarland MedR 2014, 670

[4] Wellner in Festschrift für Lothar Jaeger, Luchterhand 2014, S. 172,173

[5] OLG Koblenz MedR 2017, 853

[6] BGH VersR 1999, 1282

Rainer Rosenberger, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D., ist stellvertretender Vorsitzender, Dr. med. Beate Weber ist die für die Dokumentation und Auswertung zuständige Referentin in der Geschäftsstelle der Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler bei der Ärztekammer Nordrhein.