Zwischen Hippokrates und Medfluencer: Die Wahrnehmung von Ärztinnen und Ärzten in der Öffentlichkeit wandelt sich mit den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Dasselbe gilt für das Bild, das Ärzte von sich selbst haben. In der Ärzteschaft gibt es allerdings einen relativ breiten Konsens darüber, welche Kerneigenschaften des Berufsstands dem Wandel der Zeit standhalten sollten.

von Heike Korzilius

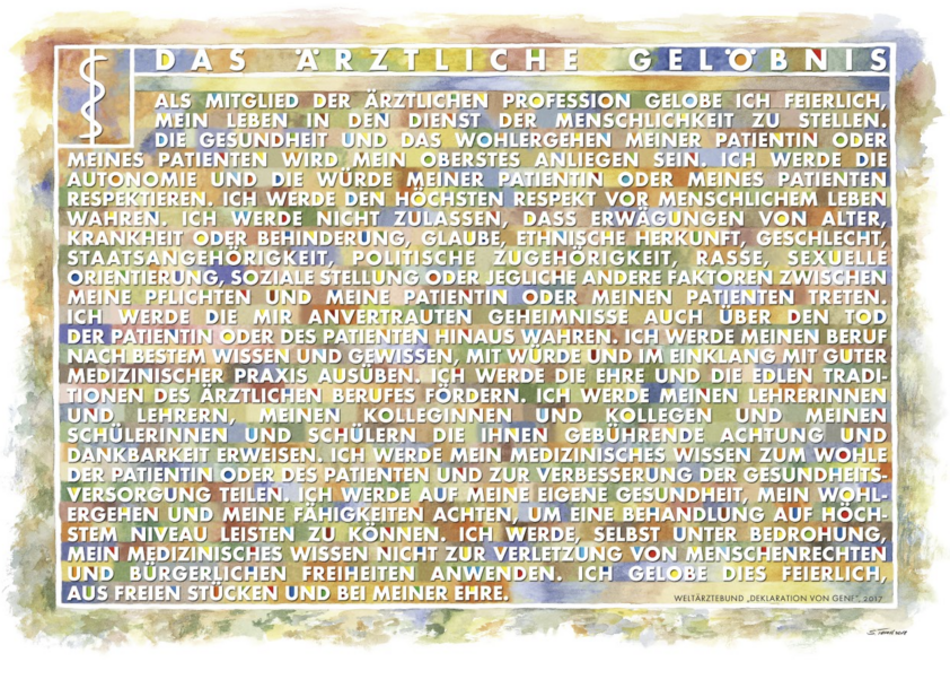

„Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein.“ Mit diesen Worten beginnt das Ärztliche Gelöbnis. Es ist die moderne Version des hippokratischen Eids und fasst die ethischen Prinzipien ärztlichen Handelns zusammen. Das Gelöbnis wurde 1948 auf der 2. Generalversammlung des Weltärztebunds noch unter dem Eindruck der medizinischen Menschenversuche während der Naziherrschaft verabschiedet und sollte dazu beitragen, das Vertrauen in die ärztliche Profession wiederherzustellen. Als ethische Leitlinie ist es in der revidierten Fassung von 2017 noch heute den Berufsordnungen der Landesärztekammern vorangestellt.

Doch zwischen Hippokrates (460–370 v. Chr.), dem Begründer der wissenschaftlichen Medizin und ärztlichen Ethik, und aktuellen ärztlichen Social Media Stars mit kommerziellen Eigeninteressen liegen Zeiten und Welten. Zwar gibt es auch unter den sogenannten Medfluencern viele Ärztinnen und Ärzte, die seriös über medizinische Themen informieren. Andere dagegen machen sich die Digitalisierung mit den Möglichkeiten der Fernbehandlung und den riesigen Reichweiten von Instagram, TikTok und Co. zunutze, um mit ins Feld geführter ärztlicher Kompetenz für Nahrungsergänzungsmittel oder kosmetische Eingriffe zu werben – mit der Folge, dass vielfach die Grenzen zwischen Medizin und Geschäft verschwimmen.

Wiederholt haben Deutsche Ärztetage in den vergangenen Jahren vor den Folgen von Ökonomisierung und Kommerzialisierung in der Patientenversorgung gewarnt. „Zumutungen durch äußere Rahmensetzungen“, nennt sie Dr. Stefan Schröter. Der Dermatologe ist Mitglied des Vorstands der Ärztekammer Nordrhein und des Ad hoc-Ausschusses „Das Bild des Arztes / der Ärztin in der Öffentlichkeit“. Eine Zäsur stellt für Schröter die Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen in den Krankenhäusern im Jahr 2003 dar. Seither seien diese mit dem „betriebswirtschaftlichen Virus“ infiziert. „Inzwischen haben in den Kliniken die Geschäftsführer mehr Macht als die Chefärzte“, kritisiert Schröter. Betriebswirtschaftliche Größen infiltrierten das ärztliche Handeln auf allen Ebenen (siehe Textkasten „Ethische Orientierung“).

Einfluss der Investoren wächst

Vor diesem Hintergrund sehen die Ausschussmitglieder auch den wachsenden Einfluss privater Finanzinvestoren in der ambulanten Versorgung kritisch. Der Trend ist eng verbunden mit der Einführung der Kooperationsform der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im Jahr 2004, mit der über die Jahre immer größere Strukturen mit entsprechendem Investitionsbedarf entstanden sind. Deutsche Ärztetage fordern seit Jahren ein Einschreiten der Politik. Die Sorge: Die medizinische Versorgung könnte sich in Zukunft nicht mehr in erster Linie am Wohl der Patientinnen und Patienten orientieren, sondern an den Renditeerwartungen der Geldgeber. „Die Freiheit der Berufsausübung leidet unter den geltenden ökonomischen Zwängen“, fasst es ÄkNo-Vorstandsmitglied Schröter zusammen.

Ethische Orientierung

Eine ethische Orientierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit finanziellen Anreizen in der Patientenversorgung hat vor Kurzem die Zentrale Ethikkommission (ZEKO) bei der Bundesärztekammer vorgelegt. Veröffentlicht wurde die Stellungnahme am 1. Oktober im Deutschen Ärzteblatt. Wenn ärztliches Handeln Gefahr laufe, sich primär an ökonomischen Zielgrößen auszurichten, habe das weitreichende Folgen: Neben dem potenziellen Schaden einer möglichen Unter-, Über- oder Fehlversorgung durch ökonomische Fehlanreize wiege ein etwaiger Vertrauensverlust der Patientinnen und Patienten in die Patientenversorgung besonders schwer, heißt es im Vorwort der Stellungnahme. Zugleich sei es für viele Ärztinnen und Ärzte eine erhebliche moralische Belastung, wenn sie ihren eigenen professionsethischen Ansprüchen auf Dauer nicht gerecht werden könnten. Die ZEKO betont aber zugleich, dass ärztliches Handeln nicht durch die strukturellen Rahmenbedingungen mit ihren finanziellen Anreizen determiniert wird. Ärztinnen und Ärzte hätten regelmäßig Handlungsspielräume.

„Früher war nicht alles gut“

Die zunehmende Fremdbestimmung der Ärztinnen und Ärzte problematisiert auch Ausschussmitglied Wolfgang Bartels. Der Orthopäde, der lange Jahre in eigener Praxis niedergelassen war, warnt vor den Folgen, die wachsender Druck durch Budgetierung und unzureichende Honorierung in der ambulanten Kassenmedizin, Regressandrohungen und fehlende Wertschätzung nicht nur für die Patientenversorgung, sondern auch für die Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte haben kann. „Kolleginnen und Kollegen leiden vermehrt unter Burnout und Depressionen oder steigen vorzeitig aus dem Beruf aus“, sagt Bartels. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und zunehmenden Fachkräftemangels keine gute Entwicklung.

Dr. Jana Aulenkamp, die ebenfalls dem Arztbildausschuss angehört, ist es ein Anliegen, nicht nur die negativen Aspekte des Wandels in den Blick zu nehmen. „Früher war nicht alles gut und heute ist nicht alles schlecht“, meint die angehende Anästhesistin. Sie dürfte für viele in der jüngeren Ärztegeneration sprechen, wenn sie das Bild vom selbstlosen Heiler, der rund um die Uhr bei Wind und Wetter für seine Patienten im Einsatz ist, als Ideal infrage stellt. Geregelte Arbeitszeiten und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit, hält Aulenkamp für große Errungenschaften, die insbesondere auf die Ärzteproteste Anfang der 2000er-Jahre zurückzuführen seien. Die Jungen Ärzte im Marburger Bund formulieren es in einem Video auf der Homepage der Ärztegewerkschaft so: Man wolle, „dass Patienten gesund und wir Ärzte nicht krank werden“. Dazu gehörten Arbeitszeitmodelle, in denen man alt werden könne, mehr Teamarbeit sowie mehr Entlastung und Substitution, außerdem flache Hierarchien und mehr Zeit für die Teilhabe an der Gesellschaft. In ihrer Generation stehen sie mit solchen Forderungen berufs- und branchenübergreifend nicht allein.

Der Arztberuf ist – trotz aller Kritik an der hohen Arbeitsbelastung, überbordender Bürokratie und zu niedriger Honorare – bei jungen Menschen äußerst beliebt. Nach wie vor gibt es in jedem Jahr deutlich mehr Bewerber als Medizinstudienplätze; im Wintersemester 2024/25 kamen im Durchschnitt 3,2 Bewerber auf einen Studienplatz. Auch in der Gesellschaft genießen Ärztinnen und Ärzte weiterhin hohes Ansehen. Im aktuellen Ranking des Statistik-Portals Statista rangieren sie auf Platz vier – direkt nach Feuerwehrleuten, Kranken- und Altenpflegekräften. Und wenn auch in Politik und Medien manches Urteil über „die“ Ärzte kritisch ausfällt, sind die Menschen mit ihren eigenen Ärztinnen und Ärzten hoch zufrieden. Nach der GKV-Versichertenbefragung 2024 zur ambulanten Versorgung erklärten 68 Prozent, sie seien mit ihrem behandelnden Hausarzt vollkommen oder sehr zufrieden. 67 Prozent sagten das über ihre Fachärzte. Die Zufriedenheitswerte blieben dem GKV-Spitzenverband zufolge damit auf ähnlich hohem Niveau wie 2019 und 2022. Nur sieben Prozent der Patientinnen und Patienten zeigten sich mit ihrem Facharzt und sechs Prozent mit ihrem Hausarzt unzufrieden.

Ein positives Arztbild öffentlich zu kommunizieren und weiterzuentwickeln, gehört zum Arbeitsauftrag des Ad hoc-Ausschusses der ÄkNo. „Das Arztbild ist nicht statisch. Es entwickelt sich im Laufe der Zeit und im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen“, betont der Ausschussvorsitzende Sebastian Exner. Neben Ökonomisierung und Digitalisierung verändere auch die Technisierung ärztlicher Tätigkeiten vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschritts das Bild, das die Öffentlichkeit von Ärztinnen und Ärzten habe. Dazu komme als Folge die fortschreitende Spezialisierung der Profession. Hausarzt auf dem Land, Neurochirurgin, Endokrinologe, Reproduktionsmedizinerin: Die Vielfalt ärztlicher Tätigkeit sei inzwischen so breit gefächert, dass es schwieriger werde zu erkennen, was das Arztsein in seinem Kern ausmache, meint Exner. Der Ausschuss will deshalb in einem Kurzfilmprojekt die Vielfalt, den Wandel und auch die Kernelemente des ärztlichen Berufs herausarbeiten (siehe Textkasten „Kurzfilmprojekt).

Der Arztberuf ist kein Gewerbe

Demselben Ziel dient eine eigene Veranstaltungsreihe zum Arztbild im Rahmen der jährlichen Jörg-Dietrich-Hoppe-Vorlesung. Den Auftakt bildete Ende August 2024 Peter Müller, Bundesverfassungsrichter a.D., der in seinem Vortrag im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft die ärztliche Freiberuflichkeit als Garant für Therapiefreiheit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen herausstellte. In diesem Jahr soll es am 1. Dezember in einem Vortrag von Professor Dr. Giovanni Maio um das Primat des Patientenwohls als Kern ärztlichen Handelns gehen. In einem Interview mit dem Monitor Versorgungsforschung hatte der Medizinethiker der Universität Freiburg bereits 2023 ausgeführt, die Patientenorientierung sei die Grundlage, der eigentliche Sinn der Medizin. „Wir haben diesen Sinn nur aus dem Blick verloren und müssen ihn im Interesse der Patienten, aber auch im Interesse einer sinnstiftenden ärztlichen Tätigkeit wieder in den Mittelpunkt allen Denkens und Handelns in der Medizin rücken.“

Neben der Patientenzentriertheit ist für Maio – ebenso wie für den Juristen Müller – die Freiberuflichkeit eines der Wesensmerkmale des Arztberufs. Dieser sei weder ein reines Gewerbe noch ein staatliches Gebilde, führte der Medizinethiker in einem Vortrag im November 2019 bei der 5. Fokusveranstaltung der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) aus. Ärztinnen und Ärzte übten ihren Beruf unabhängig und frei von privaten oder staatlichen Weisungen aus. Nur unter diesen Bedingungen könnten sie ihren Patientinnen und Patienten gerecht werden und ihren notwendigen Ermessensspielraum bei der Indikationsstellung nutzen. Ärztinnen und Ärzte seien ihren individuellen Patienten und dem Gemeinwohl verpflichtet und dürften sich deshalb nicht primär von Erwerbsaussichten leiten lassen. „Patientinnen und Patienten müssen darauf vertrauen können, dass sie trotz des Erwerbsdrucks ihrer Ärzte immer gut beraten würden“, sagte Maio.

Das Grundproblem der modernen Medizin besteht aus seiner Sicht darin, dass man Ärztinnen und Ärzten nicht mehr die Freiräume lässt, den Einzelfall genauer zu beurteilen und durch Reflexion das zu empfehlen, was für den einzelnen Menschen das Richtige und Passende sei. Ärztinnen und Ärzte würden einer „Handreichungslogik“ unterworfen, die die Gefahr „einer Entakademisierung, Profanisierung und Deprofessionalisierung des ärztlichen Berufes“ berge, warnte der Medizinethiker. Eine derartige Fließbandmedizin wünschten sich weder Ärzte noch Patienten.

Das besondere Vertrauen, das Patientinnen und Patienten ihren Ärzten entgegenbringen, ist auch im 21. Jahrhundert noch Bedingung für eine gelingende Therapie. Die Art der Beziehung hat sich aber grundlegend gewandelt. Patientenautonomie und Selbstbestimmung sind an die Stelle des eher patriarchalisch geprägten Verhältnisses vergangener Tage getreten. Die Schattenseite dieser Emanzipation ist die Anspruchshaltung mancher Patienten, die viele Ärzte beklagen. Statt Anwalt der Patienten zu sein, würden Ärzte mehr und mehr zu Dienstleistern „degradiert“, lautet die Kritik.

Im Arztbild-Ausschuss zeigt sich Dr. Wolfgang Klingler unverzagt. „Ich bin für mein Leben gerne Arzt“, sagt der Internist. „Der Beruf gibt persönliche Befriedigung, soziales Ansehen und wird dazu noch besser bezahlt als der Durchschnitt anderer akademischer Berufe.“

Kurzfilmprojekt: Aus dem ärztlichen Alltag

In der Kurzfilmreihe „Aus dem Alltag nordrheinischer Ärztinnen und Ärzte“ berichten Ärzte zwischen Eifel und Niederrhein, zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land exemplarisch über ihren Berufsalltag, über ihr Ehrenamt und über Herausforderungen, die sich in ihrem Berufsleben stellen. Sie sprechen über ihre Arbeit in Praxen, Kliniken, in Gesundheitsämtern, in Gefängnissen, auf Schiffen oder in der Obdachlosenhilfe. Dargestellt werden sollen die Vielfalt ärztlicher Tätigkeiten und die Kernelemente des ärztlichen Berufs. Auf YouTube Shorts, Instagram (@aerztekammernordrhein) und unter www.aekno.de/kurzfilmreihe-arztberuf werden die Kurzclips ab Anfang November zu sehen sein.