Diagnostische und therapeutische Überlegungen

von Johanna Wiedemann und Claus Cursiefen

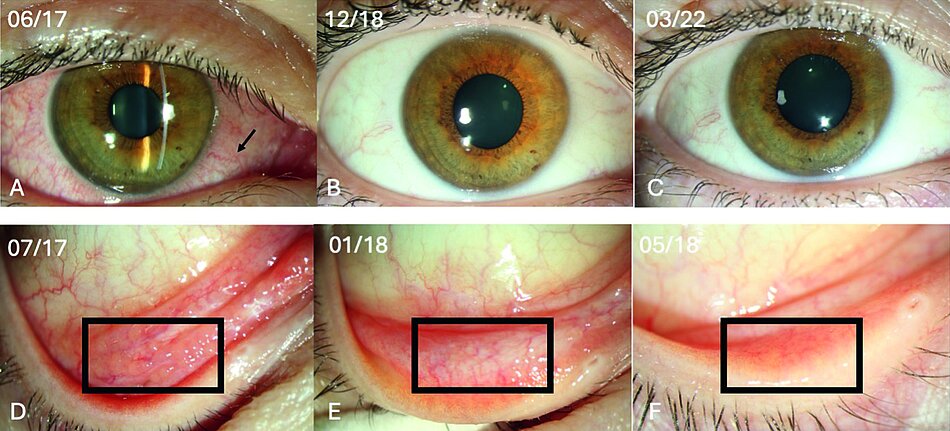

Eine 41-jährige Patientin stellte sich aktuell mit dem Vollbild einer follikulären, mäßig papillären Konjunktivitis beider Augen inklusive Beteiligung der Ober- und Unterlider in unserer Sprechstunde vor. Beidseits zeigten sich keine Mollusca im Lidbereich als Differenzialdiagnose der chronisch follikulären Konjunktivitis. Bei der Vorstellung gab die Patientin an, seit einigen Tagen eitriges Sekret zu bemerken. Antibiotika, lokal Gentamycin und Azythromycin sowie systemisch Azythromycin, und Tränenersatzmittel wurden bereits erfolglos verwendet.

Anamnese

Fünf Jahre zuvor waren extern Chlamydien im Rahmen einer Pneumonie nachgewiesen worden. Nach einem Urlaub in Namibia war erstmals eine beidseitige Bindehautentzündung bemerkt worden, die persistierte. Bereits bei der damaligen Erstvorstellung bestand der Verdacht auf Steroidrespons. Es wurde ein intraokulärer Druck (IOD) extern bis 50 mmHg am linken Auge gemessen (Normalwert bis 21 mmHg). Unklar blieb, aufgrund welcher Vorerkrankung und in welcher Darreichungsform die Patientin extern Kortison bekam.

Diagnostik

Aufgrund des aktuellen ophthalmologischen Befundes erfolgten Abstriche zum Ausschluss einer bakteriellen, viralen oder fungalen Genese, und es wurde eine Behandlung mit antibakteriellem Azythromycin, antiviralem Gancyclovir, antiseptischem Lavasept und niedrigdosiert kortisonhaltigen Augentropfen begonnen. Bei Befundverschlechterung und erstmals beschriebenen nummulären Hornhauttrübungen wurde topisches Cyclosporin A bei Verdacht auf chronische Immunantwort in der Hornhaut verordnet und eine Bindehautbiopsie geplant. Zu diesem Zeitpunkt lautete die Arbeitsdiagnose „Zustand nach adenoviraler Kerato-Konjunktivitis“. Sämtliche Therapien wurden nach mindestens zwei Wochen Therapiedauer bis auf das topische Cyclosporin A ausgeschlichen und abgesetzt. Der Visus war beidseits stets voll und normal. Extern war ein periokuläres Vitiligo aufgefallen, sodass zusätzlich eine dermatologische Vorstellung erfolgte. Hier konnten neuroektodermale Raritäten ausgeschlossen werden.

Weitere Untersuchungsbefunde

Zwei Monate nach Erstvorstellung der Patientin in unserer Klinik erfolgte eine Probeentnahme (PE) zur histopathologischen und ein Abstrich zur erneuten mikrobiologischen Untersuchung.

Mikrobiologische Testung (Abstrich): kein Pilz-/Keimnachweis; Chlamydien-PCR: negativ

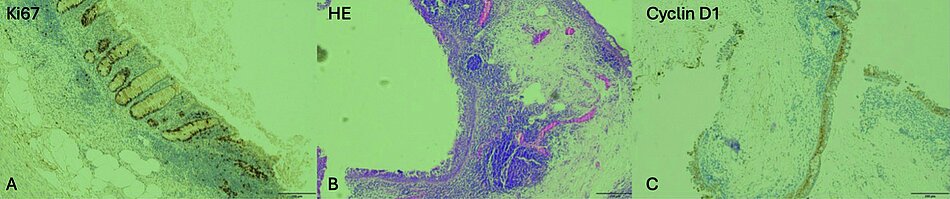

Histologie der Probeexzision (PE) zum Ausschluss eines follikulären Bindehautlymphoms: Zusammenfassung: Bindehaut-PE (Auge rechts) mit einem umschrieben vermehrten lymphozytären Infiltat. Zur weiteren Charakterisierung der lymphozytären Infiltrate erfolgten immunhistochemische Zusatzanalysen. Das immunhistochemische Expressionsmuster zeigt regelrechtes lymphatisches Gewebe mit einzelnen Keimzentren ohne gesteigerte Hinweise für Infiltrate eines Lymphoms. Die Veränderungen sind somit als reaktiv zu bewerten. Es besteht kein Anhalt für Malignität (siehe Abb. 1).

Dr. Johanna Wiedemann und Professor Dr. Claus Cursiefen arbeiten und forschen am Zentrum für

Augenheilkunde der Universität zu Köln sowie am DFG-Sonderforschungsbereich 1607. Professor Dr.

Malte Ludwig ist ambulant als Angiologe in Gmund am Teegernsee tätig und arbeitet in Kooperation mit dem Gefäßzentrum am Krankenhaus Agatharied. Er koordiniert und begleitet die Reihe inhaltlich.

Kurzanleitung zur „Zertifizierten Kasuistik“

Hinweis: Die 2 Fortbildungspunkte können über das System des Einheitlichen Informationsverteilers (EIV) Ihrem Punktekonto bei der Ärztekammer gutgeschrieben werden. Zum Erwerb der Fortbildungspunkte müssen mindestens 70 Prozent der Fragen richtig beantwortet werden.

via Rheinisches Ärzteblatt

Ausführliche Informationen zur Differenzialdiagnostik werden im Internet unter

www.aekno.de/cme veröffentlicht.

Einsendeschluss: Die Lernerfolgskontrolle muss spätestens bis Donnerstag, 27. November 2025 per Fax oder per Post eingegangen sein (Poststempel). Fax: 0211/4302 5808, Postanschrift: Ärztliche Akademie für medizinische Fort- und Weiterbildung in Nordrhein, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf.

Auflösung: im Rheinischen Ärzteblatt 12/2025 in der Rubrik Magazin.

via www.aekno.de

Die Zertifizierte Kasuistik findet sich auf der Homepage der Ärztekammer Nordrhein unter www.aekno.de/cme.

Anmeldung: Erstmalige Registrierung mit Nachnamen, Arztnummer, Einheitlicher Fortbildungsnummer (falls vorhanden) und einer aktuellen E-Mail-Adresse. An diese werden die Zugangsdaten geschickt. Die zukünftige Anmeldung erfolgt über die angegebene E-Mail-Adresse und das selbst gewählte Passwort.

Die bisher veröffentlichten Kasuistiken der Reihe finden sich zu Übungszwecken unter www.aekno.de/cmetest.